PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Pluquet's letters (1778)

Back | Commentary info | Commentary

Printer friendly version

This work by www.copyrighthistory.org is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Primary Sources on Copyright (1450-1900)

Identifier: f_1778

Commentaire sur les Lettres de l'abbé Pluquet

Frédéric Rideau

Faculty of Law, University of Poitiers, France

Please cite as:

Rideau, F. (2008) 'Commentary on the Abbé Pluquet's Letters (1778)' in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently and M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org.

1. Titre complet.

2. Résumé

3. La critique du dispositif du 30 août 1777

4. L'exercice de la propriété littéraire

5. La distinction œuvre/invention

6. Références

1. Titre complet

Lettre à un ami sur les Arrêts du Conseil du 30 Août 1777 concernant la Librairie & l'Imprimerie Seconde Lettre à une ami sur les Affaires actuelles de la Librairie Troisième lettre à un ami concernant les Affaires de la Librairie

2. Résumé

Les Lettres de l'abbé Pluquet constituent l'un des plus importants témoignages écrits en réaction des solutions adoptées par le roi en 1777 pour briser les monopoles de la librairie parisienne. Défendant, à l'instar de l'avocat Linguet, l'idée d'une propriété littéraire dont l'exercice, par la publication, se devait d'être garantie de manière absolue par la loi, leur auteur s'attacha en particulier à présenter avec le plus de précision possible la spécificité de son objet. En ce sens, l'abbé, sans être pourtant un juriste, se voulait particulièrement rigoureux, se rapprochant ainsi de la précision d'un certain nombre de mémoires anglais de la même époque, qui jalonnaient le conflit entre libraires de Londres et d'Edimbourg. Dans sa démonstration, outre la critique générale du dispositif du 30 août 1777 sur la durée des privilèges, la question de l'exercice concret, par la publication, de la propriété littéraire, permit des développements sur la nature incorporelle de son objet. La comparaison entre l'œuvre et l'invention y fut également déterminante dans l'appréhension de la distinction idée/forme.

3. La critique du dispositif du 30 août 1777

François-Adrien Pluquet, brillant esprit du XVIIIe siècle, auteur de l'Examen du Fatalisme et du Dictionnaire des hérésies, titulaire de la chaire de philosophie morale du Collège royal en 1776, jusqu'à celle d'histoire en 1778, produisit, sous forme de trois lettres rédigées de la fin 1777 au mois de février 1778, l'un des pamphlets les plus vifs et les plus minutieux sur l'état de la librairie à la suite de la législation royale 1777. Celle-ci, comme on le sait (Cf f_1777a), avait eu pour ambition de mettre en principe un terme à la bataille des libraires en brisant les monopoles parisiens, à "l'avantage du public" et s'apparentait ainsi en ce sens, pour la France, à la décision Donaldson v. Beckett rendu par la Chambre des Lords en 1774 (uk_1774). Dans le même temps, elle avait toutefois consacré la prééminence incontestable de l'auteur, désormais titulaire, par sa création, d'une propriété de droit, garantie par un privilège perpétuel. Consécration ambiguë cependant, puisque le dispositif de cette nouvelle législation établissait, dans son article 5, que l'auteur ne pouvait céder son œuvre à un libraire ou un imprimeur sans perdre le bénéfice de cette garantie illimitée.

A l'instar de Linguet dans ses annales politiques (f_1777b), et contre l'approche des libraires de province (le fameux mémoire de l'avocat Gaultier - cf f_1776), ou de celle de Condorcet (f_1776a), Pluquet s'attaqua donc directement à l'incohérence, selon lui, de la nouvelle législation. Il répondait dans le même temps, dans ses deux dernières lettres, à deux mémoires "adverses", partisans d'une limitation des monopoles des parisiens, respectivement ceux de Jean-Baptiste Suard et de Louis-Valentin de Götzmann. Le premier se voulait un discours "impartial" sur l'état de la librairie, et adoptait la ligne des libraires de province sur la nature du privilège, et l'importance d'une concurrence réglementée au sein du marché littéraire dans l'intérêt général.[1] L'auteur s'y montrait en outre particulièrement au courant de l'évolution de la ‘bataille des libraires' (battle of the booksellers), en Angleterre.[2] Le second essai constituait un éloge encore plus direct de la législation royale.[3]

Dans ces deux travaux de Suard et de Götzmann, l'auteur y était surtout présenté, de manière traditionnelle, c'est-à-dire essentiellement comme un protagoniste parmi d'autres du marché littéraire. Pour Götzmann, le roi, qui était "pere commun" et "dépositaire de l'intérêt général", se devait surtout de satisfaire les exigences d'une multiplicité d'intérêts. Si le prince pouvait en effet considérer légitimement l'intérêt de l'auteur, "il seroit injuste, s'il ne s'occupoit que d'un seul, & s'il lui sacrifioit tous les autres."[4] Suard semblait ainsi bien appréhender la reconnaissance de la "propriété de droit" de l'auteur comme secondaire, une simple "grâce de distinction", qualifiée également par Götzman de "patrimoine d'honneur". En résumé, la place singulière reconnue à l'auteur dans le dispositif de 1777 n'était acceptable que parce qu'elle n'entamait pas, en pratique, c'est-à-dire par son exercice, l'intérêt général:

"Si on la veut perpétuelle, elle ne sera plus exclusive, par la raison que toute propriété d'industrie perpétuelle étant nuisible au bien public, aux vues du Gouvernement, aux progrès de l'industrie, & qu'une telle propriété ne pouvant se soutenir que par la protection de l'Administration, elle ne peut y être favorable, que quand elle sera limitée. Elle est perpétuelle & exclusive, dira-t-on encore, pour les Gens de Lettres, tant qu'ils conservent leurs Ouvrages; mais qui ne voit qu'ils ne les garderont pas toujours? C'est une grace de distinction qui n'entraîne presqu'aucun invonvénient. Peu de Gens de Lettres voudront le soin de prendre leurs Ouvrages chez eux: cette vente exige des frais, entraîne des embarras; elle les obligeroit toujours de passer par les mains des Libraires pour la vente en détail, ce qui les mettroit dans le cas d'une double remise: cette vente sera nécessairement bornée, parce qu'ils n'auront pas la voie des Echanges, qui est le grand moyen de consommation dans ce Commerce. Si l'Ouvrage a le malheur de ne pas réussir, nulle possibilité alors de s'en défaire à aucun prix; la crainte de se ruiner fera presque toujours préférer la voie de la Cession; & si par hasard quelques Gens de Lettres exposent une partie de leur fortune à des risques, dans l'espoir de l'augmenter, bientôt fatigués de l'ennui des détails, de la lenteur des rentrées, des crédits excessifs, de la difficulté des expéditions, du peu de bénéfice des éditions subséquentes, ils renonceront tôt ou tard à des essais qui leur auroient pris beaucoup de tems, sans leur avoir procuré de bien grands avantages."[5]

Pour Pluquet au contraire, la propriété de l'auteur, celle qui avait été défendue depuis Louis d'Héricourt dès 1725 (f_1725), avait bien été clairement affirmée par le pouvoir royal, et ne pas en tirer toutes les conséquences juridiques restait invraisemblable: il ne pouvait y avoir de raison pour que le libraire ne puisse être cessionnaire de tous les droits portant sur l'œuvre, ceux-ci, comme le résuma l'avocat Cochu à la même époque, n'étant "pas plus altérables dans sa personne, qu'ils ne le sont en celle de l'auteur."[6] C'est chose en effet "curieuse", expliquait Pluquet, de voir comment l'"apologiste" des arrêts, Suard, "se tire de cette difficulté": "cette propriété, dit-il, exclusive & perpétuelle, est, à la vérité, accordée aux Auteurs par l'Arrêt: mais elle est sans conséquence, parce que ne pouvant la conserver qu'autant qu'ils vendront eux-mêmes leurs Ouvrages, il n'y pas d'apparence qu'ils veuillent garder une propriété embarrassante & onéreuse."[7]

Dans la mesure où l'auteur n'était censé pouvoir vraiment faire fructifier sa propriété qu'en en disposant de manière absolue, y compris par le biais, souvent estimé indispensable, de sa pleine et entière cession au libraire, comment justifier les limitations imposées par le prince? En réalité, le débat se situait également en amont et concernait la difficulté de cerner véritablement l'objet de la propriété consacrée. Pour Suard et Götzmann, un des éléments de cette limitation résidait dans le fait que la seule véritable propriété de l'auteur n'était en effet que corporelle. En d'autres termes, son exercice se résumait de toute façon à la disposition du manuscrit (sa publication, sa destruction...), avant d'espérer, dans le cas d'une publication, une protection éventuelle découlant de l'institution.

4. L'exercice de la propriété littéraire

Deux espèces de propriété se trouvaient donc être confrontées et discutées: l'une corporelle sur l'œuvre incarnée par le manuscrit original, l'autre, supposée incorporelle, permettant originellement l'exercice du droit exclusif, indépendamment de la possession de tous les supports de l'œuvre. Cette dernière étant qualifiée de patrimoine d'honneur pour Götzmann, c'est-à-dire surtout symbolique, la seule propriété véritablement absolue découlait de la possession de ce premier manuscrit. Seule celle-ci pouvait rester en quelque sorte indépendante de la discrétion souveraine du roi en matière de privilège. Dans son titre "De la Propriété en Librairie, considérée Sans le Privilége," Suard pouvait ainsi affirmer, dans une optique que l'on retrouve d'ailleurs à la même époque en Angleterre chez les détracteurs de l'idée de propriété littéraire:

"Peut-on comparer la propriété d'un Ouvrage à celle d'une maison, d'une vigne, d'un pré ? Pourquoi non? Un Homme de lettres, un Libraire, ont sans doute à perpétuité la propriété de leurs Ouvrages; tant qu'un Homme de Lettres garde son Manuscrit, il lui appartient, c'est un bien qui n'est uniquement qu'à lui; tant qu'il n'a pas jugé à propos de le publier ou de le céder, personne ne peut le lui enlever ou le forcer à l'abandonner, sa possession a toujours été inviolable à cet égard."[8]

En revanche, pour Pluquet, c'est bien la divulgation et la publication de l'œuvre qui constituaient seuls l'exercice véritable de la propriété littéraire. Que pouvait en effet signifier pour l'auteur la simple possession du papier, ou du parchemin, et de l'encre? Tout auteur méritait, en résumé, une propriété "utile," c'est-à-dire qui ne pouvait se détruire par la publication.[9] Répondant directement à Suard, l'abbé s'élevait contre l'idée selon laquelle l'auteur, ou même le libraire, est "propriétaire de son manuscrit tant qu'il le garde dans son secrétaire."[10]

Plus généralement, la position de Pluquet n'était en fait pas nouvelle, bien qu'exprimée avec beaucoup de verve et de précision. De Louis d'Héricourt à Diderot, sans oublier l'avocat Linguet, il avait été affirmé qu'empêcher un auteur de tirer parti de son bien était aussi injuste que d'interdire à un agriculteur de cultiver son jardin.[11] La même idée se dégageait aussi en Angleterre, comme par exemple dans l'opinion du juge Aston, à l'occasion de l'affaire Millar v. Taylor: Sans publication, cette propriété n'est pas utile à son propriétaire: ...property, without the power of use and disposal, is an empty sound [...] Publication therefore is the necessary act, and the only means, to render this confessed property useful to mankind, and profitable to the owner : in this, they are jointly concerned.[12] Pluquet aurait d'ailleurs tout aussi bien pu répondre au juge Yates. Ce dernier, dans son intervention dans l'affaire Tonson v. Collins, reconnaissait à l'auteur un droit de propriété sur ses sentiments tant qu'il les conservait secrets: I allow, that the author has a property in his sentiments till he publishes them. He may keep them in his closet; he may give them away; if stolen from him, he has a remedy; he may sell them to a bookseller, and give him a title to publish them. But from the moment of publication, they are thrown into a state of universal communion.[13] Comme l'affirma ce même magistrat au cours de l'affaire Millar v. Taylor, l'auteur pouvait-il se plaindre de sa décision de libérer son travail en faveur du public?[14] De même, les sentiments, tels les animaux sauvages des Institutes, n'étaient vraiment ceux de l'auteur qu'en sa possession, cette dernière, seule, impliquant la maîtrise caractéristique du droit de propriété.[15]

Si l'abbé Pluquet et le juge Aston pouvaient se rejoindre sur le fait que la propriété littéraire ne pouvait être réelle sans publication, c'était ainsi parce que l'équité la plus élémentaire, comme le rappela Mansfield en Angleterre, l'exigeait.[16] La justice l'exigeait par conséquent parce que l'œuvre publiée, en dépit de son caractère incorporel, était supposée rester singulièrement propre à son auteur. Ce qui n'était pas l'avis d'auteurs comme Suard, qui justifiait encore la limitation de l'exercice de la propriété littéraire par le biais de la comparaison avec le droit des brevets.

5. La distinction œuvre/invention

Argument essentiel de la lutte contre les monopoles des libraires parisiens, l'identité de statut entre l'auteur et l'inventeur avait été défendue par les libraires des provinces et leurs avocats, en particulier depuis le mémoire de Gaultier (f_1776) et même celui de Condorcet (f_1776a).[17] En effet, en matière d'invention, aucune propriété n'avait été revendiquée ni a fortiori consacrée. Bien au contraire, le privilège de l'inventeur s'apparentait à tout autre privilège "en fait de commerce," avec pour objectif principal d'inciter l'inventeur à produire de nouvelles découvertes en lui garantissant provisoirement l'exclusivité sur les fruits de son travail.[18] Suard, pour justifier lui aussi la limitation effective du privilège en matière littéraire, s'attacha vivement à défendre l'identité de ces deux productions de l'esprit. Dans les deux domaines littéraire ou de l'invention mécanique, toute protection dépendait objectivement de la quantité de travail fourni: "Un Livre donné au Public n'est-il pas un objet de commerce, & ne doit-il pas en suivre les regles? Mais dira-t-on, la prééminence de ce genre d'Ouvrages mérite une distinction particulière: on est (sic) vingt ans à faire un bon Livre, & il n'y a pas de production dans les Arts, d'invention dans la Mécanique, qui exige un tems aussi considérable."[19] Il insistait en note, de manière symptomatique:: "Il y a cependant des Machines qui ont coûté 40 ans d'assiduité & de travail à leurs Auteurs. La Montre marine, de M. Harrisson, est dans ce cas, & on ne lui a point accordé de Privilége exclusif; on pourroit encore citer la Pompe à feu, où le génie a eu besoin d'être aidé des lumieres de la Physique."[20] Quand bien même l'invention était véritablement utile au public, l'absence de protection de l'inventeur pouvait pourtant demeurer une réalité. Ainsi un "remède," le sel de M. de Seignette, apothicaire et "chymiste" de le Rochelle, découvert non sans que son découvreur n'ait, selon Suard, "dépensé toute sa fortune et ruiné sa santé."[21] Contrefait en effet aussitôt par l'ensemble des apothicaires de Paris, l'inventeur rochelais ne profita pas pour autant d'une quelconque propriété perpétuelle sur son travail. Or, n'était-ce pas "une propriété du même genre, une idée aussi susceptible de la même prétendue propriété perpétuelle pour l'Apothicaire de la Rochelle, qu'un Livre"?[22]

Compte tenu de la récurrence de la démonstration, Pluquet tâcha d'y répondre avec la plus grande minutie.[23] Les privilèges en librairie sont d'une nature spécifique. Alors qu'un privilège trop étendu gênerait, par nature, la liberté naturelle "qu'à tout homme d'inventer", le privilège en librairie "laisse au génie tout son essor, au talent de composer toute sa liberté". Il n'empêche en aucun cas un autre auteur d'investir un sujet, une idée, déjà exploitée par un auteur: "Ainsi, le Privilege donné pour la Henriade n'empêche aucun Poëte de faire un Poëme sur la Réduction de Paris par Henri IV, tel qu'il le jugera à propos, mais il défend de voler celui de Voltaire".[24] C'est bien la preuve que l'idée ne constitue pas un élément principal de l'œuvre, et que par conséquent l'auteur doit être en mesure d'exercer sa propriété sur celle-ci de manière absolue : l'auteur se trouve bien dans le cas de première occupation, "sinon pour la matiere, au moins par la maniere de la traiter".[25] Pluquet, de façon peut-être rudimentaire - il est "physiquement impossible que deux hommes sans se copier, composent textuellement le même livre" - mais néanmoins réelle, formulait à l'encontre de Suard et de Götzmann l'essentielle distinction entre l'idée et la forme.[26] Cette forme conférée à l'idée "occupée" constituait l'élément principal de l'objet de la propriété littéraire.[27]

Pluquet ne fut pas isolé dans sa démonstration, et la même année, le parisien Leclerc, dans sa lettre adressée à Monsieur Camus de Neville, alors directeur de la librairie, rappela que si l'homme de lettres "découvre" des idées qui enrichiront la société, celles-ci valent autant pour elles-mêmes que pour "l'ordre dans lequel il les expose." Cette évidence s'imposait à ces yeux dans la perspective de la comparaison de l'œuvre avec "les inventions dans les arts et métiers", dont il reconnaissait lui-même, pour ces dernières, la légitimité d'une exploitation limitée dans le temps.[28]

Bien que plus tardifs - Diderot, par exemple, se contenta surtout d'énoncer la singularité de l'objet de la propriété littéraire - ces efforts théoriques s'apparentaient pleinement avec les débats opposant les libraires d'Edimbourg aux libraires londoniens. Ceux-ci, au-delà des discussions plus littéraires sur l'originalité, s'inscrivaient également dans le souci d'une clarification technique entre l'œuvre et l'invention. Il s'agissait de répondre précisément aux détracteurs de la qualification du droit d'auteur en termes de propriété et d'écarter l'accusation de monopole sur les idées. Enfin, de manière ultime, cette comparaison œuvre/invention contribua sans doute à rendre plus aléatoire la notion de travail au profit de fondements potentiellement plus subjectifs et flous, mais aussi plus intimement liés à la nature du processus de création littéraire. Ainsi, comme l'affirmait Linguet à la même époque, si une machine à tissage pouvait être réellement améliorée par le travail, voire même l'ingéniosité de tout autre inventeur, l'ouvrage de l'auteur était censé sortir aussi parfait que possible du cerveau de son auteur.[29]

6. Références

Books and articles

De Götzmann, Louis-Valentin. Lettre à un magistrat sur la contestation actuelle entre les libraires de Paris et deux des provinces. 1778.

Laboulaye et Guiffrey. La propriété littéraire au XVIIIe siècle. Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1859.

Suard, J.B. Discours impartial sur les affaires actuelles de la librairie. 1777.

[1] J.B. Suard, Discours impartial sur les affaires actuelles de la librairie, 1777.

[2] Suard, 15, par exemple: "En Angleterre, où les droits sacrés de la propriété sont plus inviolables qu'ailleurs, les Priviléges sont limités à 14 années, & si l'Auteur survit à ces 14 années, il obtient un dernier Privilége de 14 autres années. On a bien senti qu'il ne falloit pas confondre les propriétés avec le Privilége. L'un est une grace du Souverain, l'autre est le jus in re. En 1774, les Libraires de Londres ont élevé contre les Libraires d'Ecosse, les mêmes prétentions que les Libraires de Paris élevent aujourd'hui contre les Libraires de Province; l'affaire a été discutée par les Hommes les plus célebres de l'Angleterre, jugée en plein parlement, c'est-à-dire, par la Nation assemblée: les Libraires de Londres ont perdu, & le Statut de la Reine Anne a été confirmé. Il est aisé maintenant de se former une idée nette de la propriété en Librairie & du Privilége. Un Auteur & un Libraire n'ont, à proprement parler, que la propriété du Manuscrit & des éditions qu'ils ont dans leurs magasins ; ils peuvent les renouveller tant qu'il leur plaît à perpétuité."

[3] Louis-Valentin de Götzmann, Lettre à un magistrat sur la contestation actuelle entre les libraires de Paris et deux des provinces, 1778, qui s'appuyait d'ailleurs souvent sur le premier.

[4] Götzmann, 24. L'auteur n'est en fait pas évoqué dans l'introduction de Suard, dévolue au marché de la librairie avant la page 6.

[5] Suard, 17. A propos de ce "patrimoine d'honneur," voir Götzmann, 42.

[6] Cochu, Requête au roi, reproduite dans Laboulaye et Guiffrey, La propriété littéraire au XVIIIe siècle (Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1859), 217.

[7] Pluquet, 5. Il s'agit de la deuxième lettre. On observe que Pluquet vise directement la page 17 du mémoire de Suard (cette notation n'apparaît pas dans la réédition de cette œuvre dans l'ouvrage précité de Laboulaye et Guiffrey) et reprend page 6 certains éléments du texte de Suard.

[8] Suard, 7. Dans le même sens, voir Götzmann, 11: "Quelqu'un des Auteurs, (du temps des copies manuscrites), s'avisa-t-il de dire au Roi? 'Mes pensées sont ma propriété d'un genre plus éminent que tout autre; c'est ma création. Donnez-moi une troupe de gens armés, pour que j'aille faire main-basse dans tous les Monasteres, & enlever les copies de mon ouvrage, que les Moines s'ingerent de faire & de vendre.' On lui auroit répondu: 'Vos pensées sont votre propriété, tant que le manuscrit qui les renferme reste dans votre porte-feuille. Une fois que vous lui avez donné l'essor, il s'en fait d'innombrables copies en France & ailleurs." On voit bien ici, même avant la publication, la confusion entre le support de l'œuvre, le manuscrit, et l'œuvre elle-même. A ce sujet, voir la réponse de Lord Mansfield, n. 40.

[9] Pluquet, 6 (troisième lettre).

[10] Pluquet, 3 (deuxième lettre). L'auteur, cite directement la page 7 du mémoire de Suard.

[11] Cf. respectivement f_1725, f_1763 et f_1777a.

[12] Millar v. Taylor (1769) 4 Burr. 2303.

[16] Le grand juriste aborda en effet également au cours de l'affaire Millar v. Taylor cette question de l'exercice de la propriété littéraire et de son objet nécessairement incorporel. Débat plus spécifique à la nature de la common law et de ses précédents, il devait s'interroger en particulier sur la prétendue clarté des sources du droit de common law, dont la légitimité semblait incontestable pour tous s'agissant du régime juridique de l'œuvre précédant sa divulgation: From what source, then, is the common law drawn, which is admitted to be so clear, in respect of the copy before publication? (4 Burr. 2398). Dans cette perspective, comment nier l'existence d'un droit de common law après la publication en raison d'une absence de sources suffisamment claires, sachant en outre que le droit sur l'œuvre après celle-ci impliquait la satisfaction de la justice la plus élémentaire: "... It is agreeable to the principles of right and wrong.... [...] But the same reasons hold, after the author has published (A Burr. 2398)." L'auteur n'avait-il pas en effet le droit de bénéficier de quelques profits grâce à la publication de son œuvre ? N'était-il pas légitime pour lui de contrôler, par le respect de ce droit exclusif, la qualité de la publication de son œuvre? (4 Burr. 2398: "He can reap no pecuniary profit, if, in the next moment after his work comes out, it may be pirated upon worse paper and in worse print, and in a cheaper volume" - 4 Burr. 2398).

[17] Voir en particulier, à ce sujet, la puissante défense de l'avocat Gaultier (f_1776), mais aussi l'intervention de Condorcet sur la liberté de la presse (f_1776a).

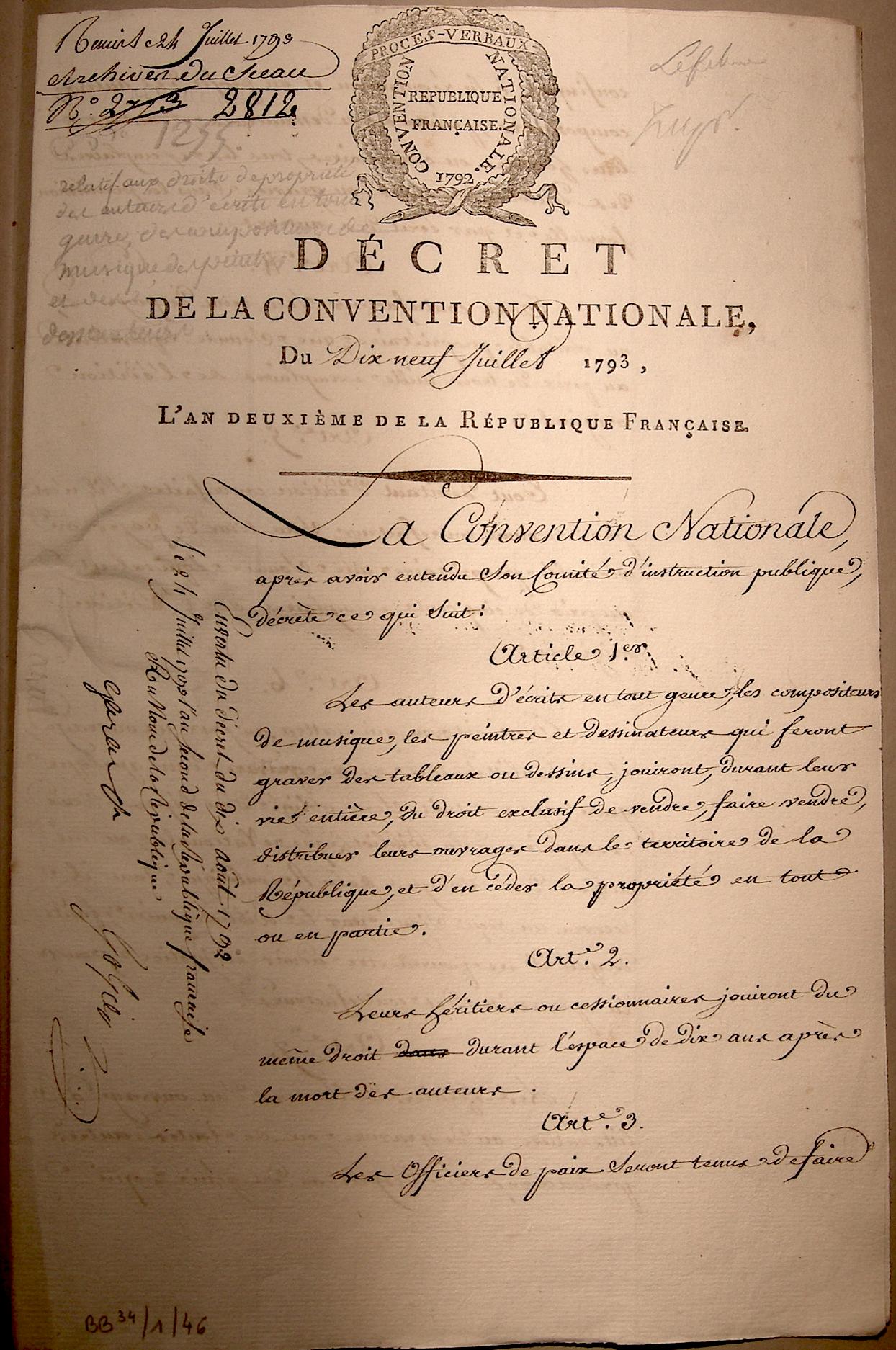

[18] Cf. la Déclaration du roi du 24 décembre 1762 concernant les privilèges en fait de commerce (f_1762).

[23] Pluquet, 6-7 (deuxième lettre): le lien entre la durée du droit et la la confusion entre l'œuvre et l'invention fut d'ailleurs formulé explicitement, ce qui restait rare: "Reparlons donc encore des Priviléges dont l'Auteur du Discours méconnoît entiérement la nature, l'essence, l'étendue ; & cela parce qu'il assimile le Privilége en Librairie à ceux qu'on donne quelquefois pour des inventions de l'industrie méchanique."

[24] Pluquet, 11-12 (deuxième lettre).

[25] Pluquet, 8-9 (troisième lettre). Alors que la distinction entre l'idée et la forme semble très claire, l'abbé parle quelques lignes plus de la première occupation plus énigmatique d'un "sujet particulier."

[26] Pluquet, 12 (deuxième lettre). L'impossibilité de se copier physiquement sans se plagier paraissait déterminer une approche objective de l'œuvre.

[27] Pour un exemple de l'opinion exactement inverse, et formulée explicitement comme telle comme principe, voir l'approche de Condorcet (f_1776). Bien entendu, la comparaison avec les arguments échangés en Angleterre reste tout à fait légitime (voir par exemple à nouveau l'opinion de Lord Mansfield dans Millar v. Taylor - uk_1769).

[28] Leclerc, Lettre à M. de Néville, dans Laboulaye et Guiffrey, op. cit., 407.

[29] Cf. f_1777b. Pour le passage de Linguet, 24: "Un ouvrage sort du cerveau de l'Auteur, aussi parfait qu'il peut l'être" [A literary work springs forth from the author's mind, as perfect as it can be].