PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

La Fontaine case (1761)

Back | Commentary info | Commentary

Printer friendly version

This work by www.copyrighthistory.org is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Primary Sources on Copyright (1450-1900)

Identifier: f_1761

Commentaire affaire des petites-filles de La Fontaine, 14 septembre 1761

Frédéric Rideau

Faculty of Law, University of Poitiers, France

Please cite as:

Rideau F. (2008) 'Commentary on the La Fontaine case (1761)', in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org.

1. Titre complet

2. Résumé

3. Les antécédents: l'affaire Crébillon de 1752

4. Le succès judiciaire des petites-filles de La Fontaine

5. Les répercussions de l'arrêt du 14 septembre 1761

6. Références

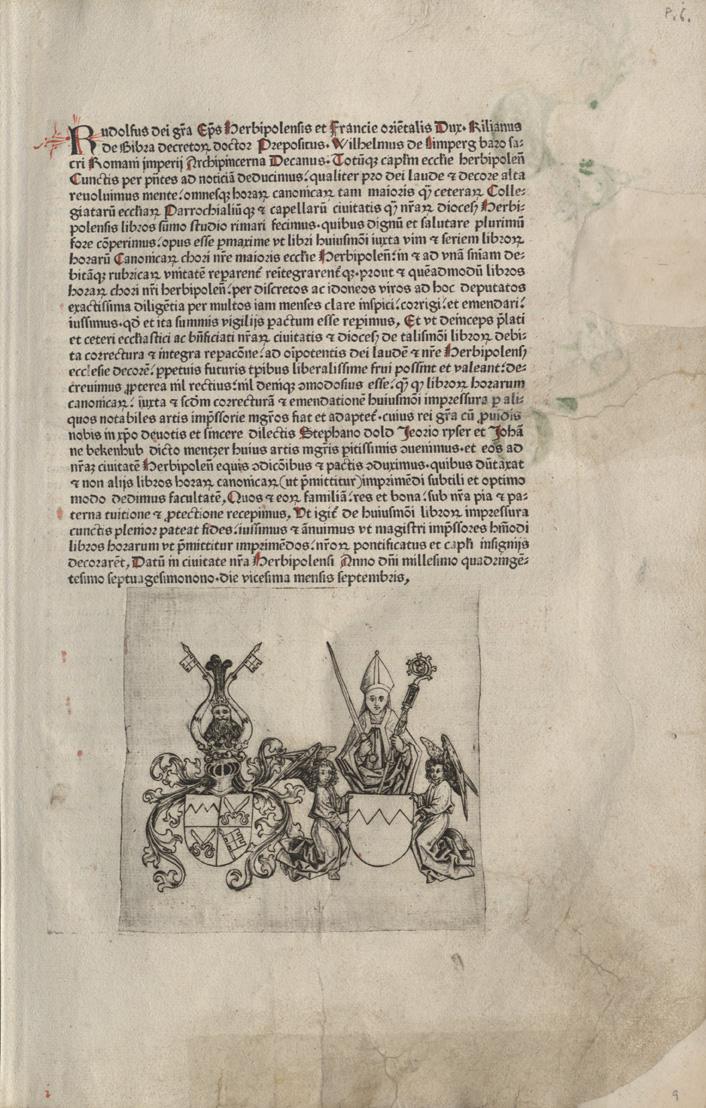

1. Titre complet

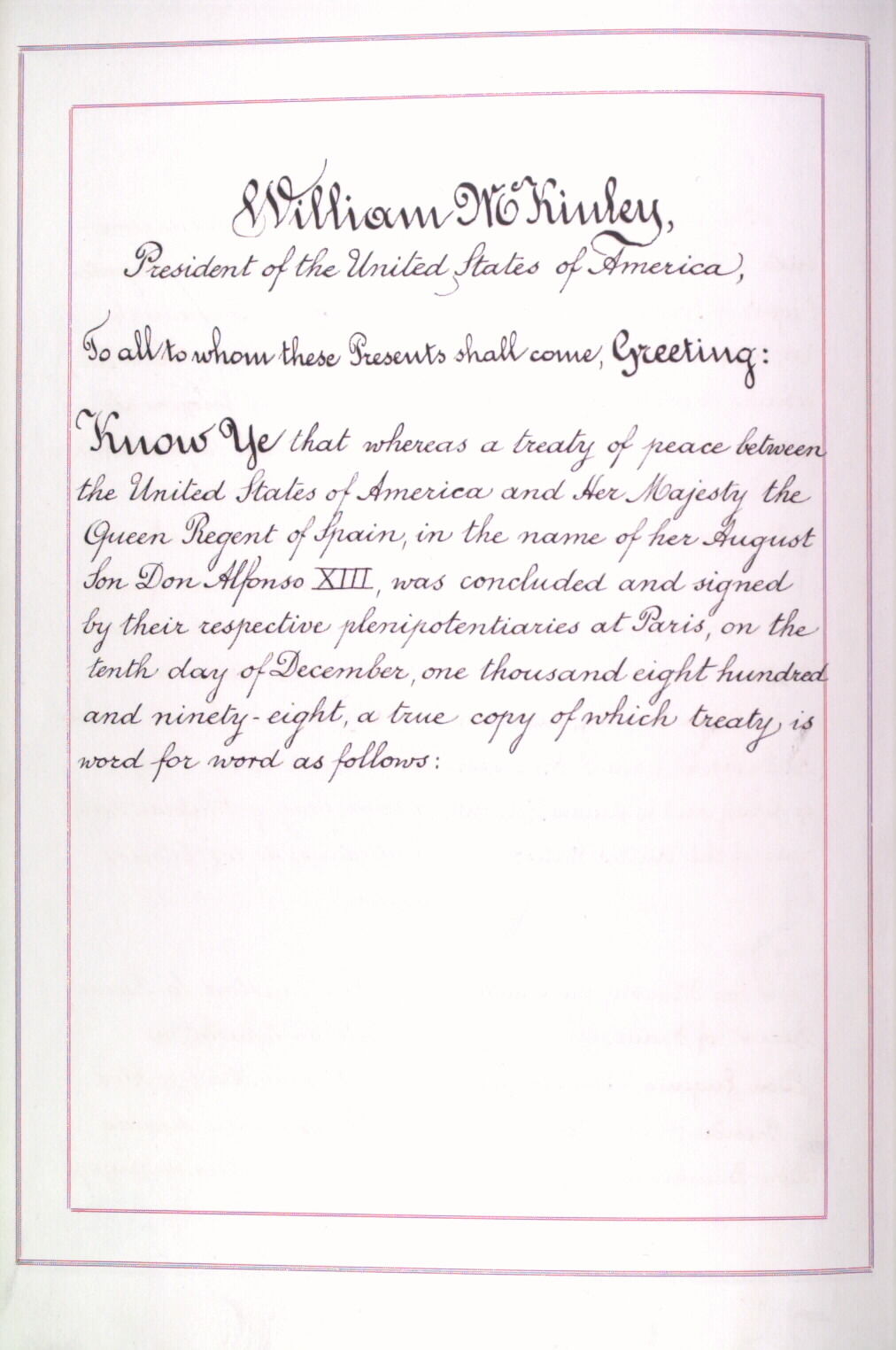

Arrest du Conseil d'Etat privé du Roi, Qui déclare nulle l'opposition faite par les Libraires de Paris au privilège accordé par Sa Majesté aux demoiselles de la Fontaine; & enjoint aux Syndic & Adjoints d'enregistrer sans délai les privilége & permissions accordés par Sa Majesté. Du 14 Septembre 1761.

2. Résumé

L'affaire des petites-filles de Jean de La Fontaine a constitué, pour la librairie parisienne, l'un de ses revers judiciaires les plus retentissants. En 1761, la défense de Louis d'Héricourt instituant un auteur titulaire d'une propriété naturelle du fait de son travail créateur datait de près de quarante ans. Denis Diderot s'apprêtait à rédiger dans le même sens sa fameuse Lettre sur le commerce de la librairie. Mais surtout, les dispositions du code de la librairie de 1723 concernant la durée des privilèges en librairie, sans parler des précisions de mai 1725 sur ce même point, ne permettaient toujours pas de réduire efficacement les monopoles de la corporation parisienne sur les livres les plus rentables, et de réduire la fracture avec la librairie de province. A l'instar de la situation anglaise, la confrontation entre les deux librairies devenait à cette époque farouche. Un peu ironiquement pourtant, compte tenu de l'orientation de la défense de la librairie parisienne depuis Héricourt, cette défaite judiciaire devait découler des revendications des auteurs eux-mêmes, et en l'espèce de leurs héritiers: dès lors, les durées illimitées des droits exclusifs au profit de la corporation de la capitale, entretenues par les renouvellements quasi-automatique des privilèges accordés par le roi, semblaient sérieusement menacées par l'auteur, mais également par un "droit d'hérédité" de sa famille. L'affaire Crébillon, qui n'alla cependant pas jusqu'à son terme, avait pu témoigner dès 1752 de cette évolution, avant un succès des petites-filles de La Fontaine qui ne devait pas rester sans répercussions.

3. Les antécédents : l'affaire Crébillon de 1752

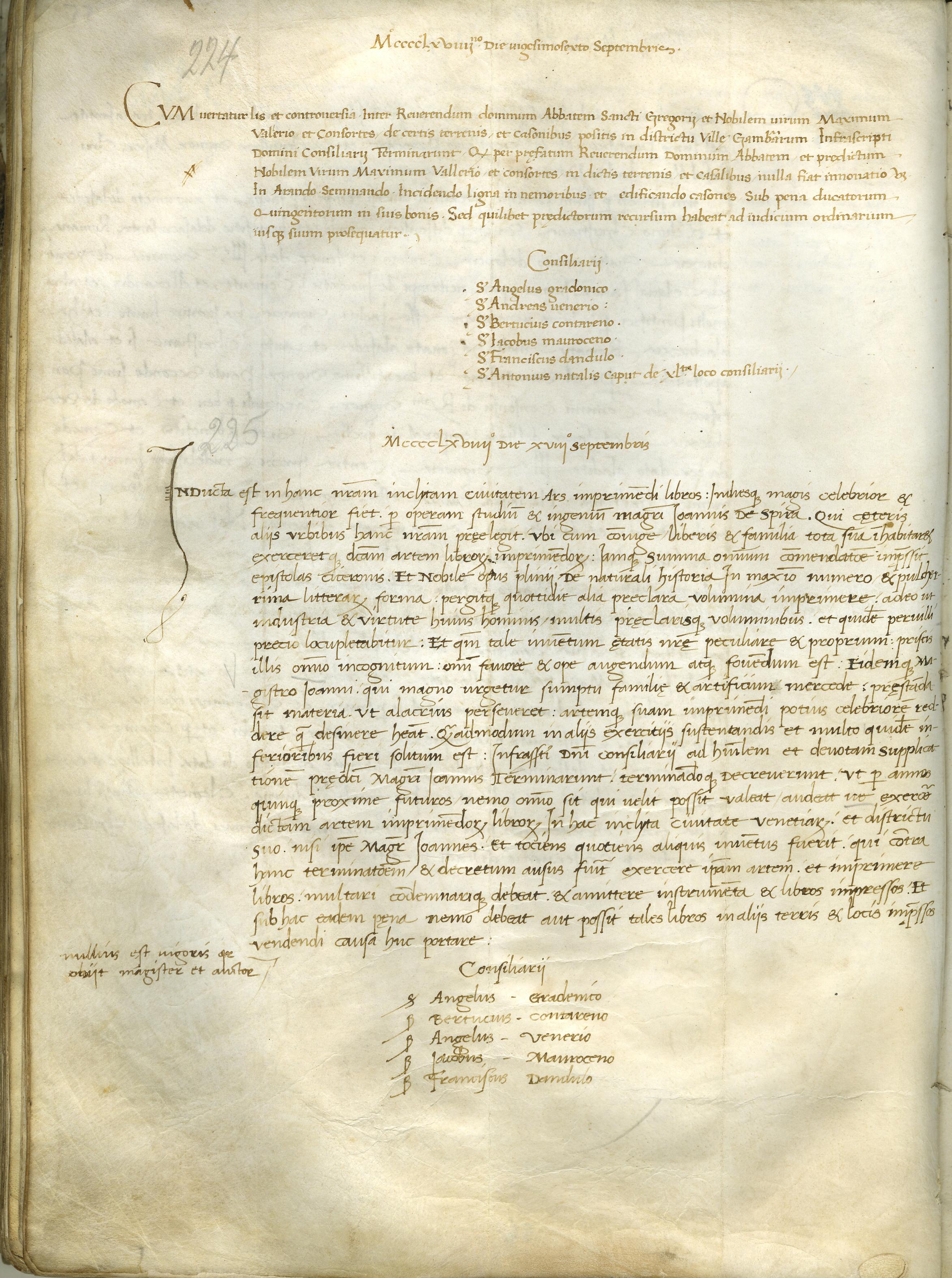

Au même titre que l'affaire Crébillon, ou le combat de Luneau de Boisjermain, l'arrêt rendu le 14 septembre 1761 par le Conseil du roi dans le conflit qui opposait les petites-filles de Jean de La Fontaine et les éditeurs de ses œuvres marquait la volonté du pouvoir royal de recevoir favorablement dans leurs demandes les auteurs, ou leurs héritiers, qui souhaitaient faire valoir leurs intérêts sur le marché du livre, notamment face aux nombreuses prorogations des privilèges toujours accordés par l'administration royale aux libraires parisiens.

L'affaire La Fontaine n'était d'ailleurs pas la première confrontation judiciaire de ce type. Au cours des années 1730, puis 1750, Prosper Jolyot de Crais-Billon (Crébillon), qui était membre de l'Académie française depuis 1731, avait été en effet déjà opposé aux libraires de Paris pour des faits similaires.[1] L'auteur dramatique leur avait cédé la propriété de ses œuvres, et à l'occasion de la fin prochaine des privilèges octroyés aux libraires pour leur exploitation exclusive, il sollicita la protection du roi pour l'ensemble de son travail. L'octroi d'un tel privilège au profit de l'auteur engendra inévitablement un conflit devant le conseil du roi, les libraires parisiens déjà cessionnaires s'opposant à son enregistrement sur le registre de leur communauté tout en en sollicitant la nullité.[2] Dans ce conflit judiciaire, selon L. Pfister, bien que l'instance n'ait pas pu aboutir à une décision du conseil, "il est permis de penser que Crébillon, en prenant le parti de la souveraineté royale contre la théorie des libraires parisiens, a probablement pu renégocier l'exploitation de ses ouvrages".[3] Tout comme les libraires de provinces face aux libraires parisiens (cf. f_1776a), l'argumentation de l'auteur dramatique s'appuyait effectivement sur la capacité du prince à accorder souverainement sa protection par le biais de l'octroi de privilèges, et "ceci indépendamment de la propriété".[4] En d'autres termes, rien n'empêchait l'auteur de solliciter un renouvellement du privilège, à l'échéance du terme du droit exclusif accordé aux libraires par le roi, et ce malgré le transfert sans réserves à ces derniers d'un certain nombre de ses manuscrits. La définition du privilège était donc "traditionnelle".[5] Elle s'opposait à l'opinion de l'avocat Louis d'Héricourt, et de sa conception spécifique de la grâce royale appréhendée en librairie comme une simple "approbation authentique" d'un droit naturel préexistant.[6] Face aux revendications de Crébillon, la défense de l'avocat des libraires parisiens, Jacques Roux, fut d'autant plus véhémente qu'en l'espèce, c'est donc l'auteur qui se mettait en situation de ne pas respecter les engagements contractuels liés au transfert d'une propriété dont il était lui-même supposé être à l'origine:

"C'est avec le plus grand déplaisir que les Libraires propriétaires des Oeuvres du sieur de Crebillon se voient forcés de réclamer la justice de Sa Majesté, et de défendre leurs droits contre un homme si recommandable par les productions dont il a enrichi la Littérature. Mais dans l'instance pendante actuellement au Conseil, le sieur de Crebillon fonde principalement ses prétentions sur ce que, dit-il, les Libraires perdent à l'expiration des Privilèges accordés par Sa Majesté, tous leurs droits de propriété sur les Ouvrages littéraires, comme ne les tenant que de ces Privilèges."[7]

Pour ce qui est de la nature du privilège royal, la démonstration juste évoquée de Louis d'Héricourt était naturellement réutilisée dans son principe:

"L'Approbation est un acte de pure police, et le Privilege un acte de justice et de protection, par lequel Sa Majesté permet authentiquement au propriétaire l'impression et le débit de l'Ouvrage qui lui appartient, et le défend à tous les autres. Cette exclusion est sans doute une grace de Sa Majesté, mais qui pour être accordée et reçue ne change rien à la nature de la propriété; elle est fondée au contraire sur la justice qu'il y a à mettre le propriétaire en état de retirer seul les fruits de son travail ou de sa dépense."[8]

Dans ces conditions, selon l'habile défense des libraires parisiens, le privilège de Crébillon obtenu en 1752 ne l'avait tout simplement été que par surprise: "on dit par surprise, parce qu'assurément Sa Majesté, ou les Dépositaires de son autorité, n'auroient pas accordé au sieur de Crebillon un pareil Privilège s'ils avoient sçu qu'il avoit vendu pour toujours la propriété de ses Œuvres".[9] Car en effet, la justice véritable, que ne pouvait ignorer le roi, postulait que le privilège en librairie ne puisse troubler la propriété d'autrui. Dans la mesure où Crébillon avait bien cédé pour toujours son œuvre, le renouvellement du privilège devait par conséquent s'effectuer automatiquement au profit de ses vrais propriétaires, à l'exception, bien entendu, des nécessités liées à la censure étatique toujours préalable à la publication.[10]

C'est justement dans l'affaire des petites filles de La Fontaine que la confrontation de ces visions apparemment opposées de l'exclusivité, impliquant l'auteur (ou ses héritiers) contre les libraires parisiens, devait être tranchée par le Conseil.

4. Le succès judiciaire des petites-filles de La Fontaine

Jean de La Fontaine avaient cédé ses Fables en 1668 au libraire Parisien Barbin. La garantie royale de l'exclusivité, par le biais de l'octroi de privilèges, lui avait permis d'en jouir pendant 28 ans avant qu'il ne cède ses droits à des confrères parisiens. A la faveur de continuations successives de la grâce royale, les Fables avaient ainsi pu demeurer au sein du giron de la librairie parisienne pendant 66 ans et, en 1761, le chef d'œuvre de La Fontaine se trouvait toujours au catalogue des libraires Aumont et consorts. Bref, de longues décennies d'exploitation exclusive depuis la fin du 17e siècle faisaient de cet ouvrage une pièce presque symbolique pour la corporation parisienne, au même titre que le Paradise Lost de Milton pour la librairie londonienne (uk_1667). De leur côté, les petites-filles de La Fontaine étaient semble-t-il très démunies financièrement.[11] Malesherbes, alors directeur de l'administration de la librairie, s'était d'ailleurs penché sur leur cas avec attention, se montrant très sévère, dans ses correspondances avec M. de Saint Priest, sur l'omnipotence d'une corporation parisienne qui s'affirmait parfois même au détriment des auteurs.[12] Elles obtinrent en tout cas le 29 juin 1761, contre le renouvellement attendu des libraires parisien, le droit d'exploiter pour 15 ans les "Fables et Œuvres" de leur grand-père, par le biais, non d'un privilège, mais très vraisemblablement d'une permission simple.[13] Le profit qui devait découler cette obtention devait se concrétiser pour la famille du grand fabuliste sous la forme d'une souscription. Il ne restait donc plus pour les demoiselles de La Fontaine que les formalités d'usage à accomplir : les permissions simples, comme les privilèges, étaient scellées du grand sceau, et devaient être enregistrées sur le Registre de la communauté des libraires parisiens.[14]

Le conflit devenait tout aussi prévisible que dans l'affaire Crébillon: d'un côté des libraires convaincus de la légitimité de leur titre sur l'œuvre de la La Fontaine, découlant du contrat originel entre Barbin et l'auteur. De l'autre, les petites-filles de l'auteur, prêtes à faire valoir leur statut et leur intérêt d'héritières dans l'obtention d'une réédition. Elles furent donc informées par le syndic de la communauté que des libraires parisiens avaient formé opposition à l'enregistrement des lettres de chancellerie qu'elles avaient obtenues. Dans le but de faire annuler cette opposition et d'obtenir l'enregistrement, il ne leur restait plus qu'à porter le litige devant le Conseil du roi.

Roussel, avocat des petites-filles de La Fontaine, ne fonda pas son argumentation, comme le faisaient habituellement les libraires de province, sur l'intérêt du public et les avantages d'une concurrence accrue. Les éléments forts de sa plaidoirie furent relatifs au contraire aux intérêts propres de l'auteur, ce dernier étant présenté comme la source légitime d'un droit dont sa famille, celle qui descend "en ligne directe du sieur de La Fontaine", doit pouvoir profiter.[15] Les Fables appartenaient "naturellement par droit d'hérédité" aux demoiselles de La Fontaine.[16] Une sorte de droit de préemption derrière lequel semblait bien se cacher un droit de propriété, mais dont l'exercice pouvait néanmoins être limité, non sans ambiguïté, par le fait qu'en l'espèce, il n'existait "aucun titre, aucun privilège qui les en prive".[17] A ce titre, dans la mesure où la continuation du privilège sur les Fables au profit des libraires Aumont et consorts touchait en effet à sa fin, n'était-il pas ainsi légitime que les demoiselles de La Fontaine bénéficient en priorité - sur les libraires, sur le domaine public - d'un nouveau privilège ou permission?

Pour les libraires, le refus d'enregistrer contestait bien évidemment cette primauté revendiquée par Roussel. Que le privilège de Aumont et consorts touche à sa fin, peu importe : la source de l'exclusivité ne découlait pas du privilège lui-même, mais de la propriété de l'auteur.[18] Dans cette perspective, leur "titre" découlait de la liberté contractuelle que La Fontaine lui-même avait choisi d'exercer en leur faveur. Or, comme Diderot avait pensé bon de le rappeler deux ans après l'affaire, lors de la rédaction de sa fameuse Lettre, "... le droit du propriétaire est la vraie mesure du droit de l'acquéreur":[19] c'est bien, en l'espèce, comme le rappelaient encore en 1774 les libraires parisiens dans leur mémoire contre les libraires de province, "le traité fait par Barbin avec La Fontaine" qui "avoit transmis à ce Libraire un droit de propriété perpétuelle et exclusive..."[20] Le privilège royal ne constitue que la garantie de la propriété de l'auteur et de ses choix de libre propriétaire. Permettre à un autre que l'acquéreur de l'œuvre de faire fructifier celle-ci, c'est par conséquent nier la propriété littéraire.

Le Conseil du roi se détermina en tout cas pour les petites-filles de La Fontaine, et intimait l'ordre aux syndics de la communauté parisienne "de transcrire sans délai sur leurs registres, les privilèges et permissions" obtenues du Roi en leur faveur.[21] Sans doute la reconduction de leur privilège sur les Fables en faveur des libraires parisiens serait-elle revenu à contester tout simplement l'autorité discrétionnaire du souverain en cette matière, c'est-à-dire l'octroi de cette grâce chaque fois qu'il le pensait justifié. Pourtant, paradoxalement, l'idée faisait très certainement son chemin, mais en faveur des auteurs. Comme si, en donnant gain de cause, même de manière limitée par le biais d'une permission, aux demoiselles de La Fontaine, l'administration royale fut sensible à la reconnaissance d'un lien particulier entre l'écrivain et sa création, et des justes conséquences patrimoniales qui devaient, selon Roussel, en découler pour sa famille. En réalité, découlant de ce lien privilégié, les défenses de l'avocat des demoiselles de La Fontaine et celle des libraires privilégiés semblaient bel et bien se rejoindre dans la qualification du droit de l'auteur sur son ouvrage, mais à un degré différent : à la source, le "droit d'hérédité", d'une part, qui faisait que les Fables leur "appartiennent naturellement" et, d'autre part, dans les conséquences, une propriété dont il est possible de disposer librement. C'est à cette ambiguïté que devait être confronté le pouvoir royal, jusqu'à la solution ambiguë des arrêts du 30 août 1777 (cf. f_1777a).

En attendant, la solution de l'affaire des petites-filles de La Fontaine fut perçue par la librairie parisienne comme un sérieux avertissement pour l'organisation de leur marché.

5. Les répercussions de l'arrêt du 14 septembre 1761

A la suite des menaces suscitées par l'affaire Crébillon, la décision La Fontaine fut durement ressentie par la librairie parisienne. L'ironie voulait que les éléments théoriques essentiels de la défense parisienne s'appuyant sur la propriété de l'auteur paraissent en effet pouvoir se retourner potentiellement contre elle. Depuis des décennies, l'obtention quasi automatique de l'exclusivité par le biais des continuations de privilèges, constituait la pierre angulaire du marché littéraire au sein de la corporation des libraires de la capitale: sans prévisibilité juridique, qu'allaient devenir les cessions des manuscrits les plus rentables - sur lesquels on spécule le plus souvent - si elles restaient tributaires d'une garantie aussi aléatoire?[22] Que valaient désormais les contrats stipulant que l'auteur transmet pour "toujours" son manuscrit et les droits qui lui étaient, selon les libraires parisiens, attachés?

L'arrêt des petites-filles de La Fontaine, sans doute prémonitoire, suscita par conséquent des réactions passionnées et "les plus vives alarmes."[23] Diderot, prenant alors le parti des libraires parisiens pendant quelques mois encore, soutint que l'enregistrement du "privilège" des demoiselles de La Fontaine n'avait pu aboutir que sur la présentation d'un "faux exposé."[24] Les adversaires de l'arrêt parlaient d'ailleurs bien de privilège, et non de permission. La confusion ne fut probablement pas volontaire, et peut-être faut-il y voir la dénonciation d'un "privilège" qui n'en porte pas le nom. Elle témoignait en tout cas du sentiment des libraires parisiens d'avoir bel et bien été "spoliés" par un contrat de vente "déchiré."[25] Le philosophe fit valoir par ailleurs que la décision du Conseil risquait de desservir le public lui-même, en restreignant les investissements déjà risqués du métier de libraire.[26] Il se montrait même presque menaçant: devant tant d'injustice, les demoiselles de La Fontaine ne pouvaient être que contrefaites "en cent endroits" différents, et vraisemblablement seraient-elles alors contraintes à terme, dans des conditions de négociation difficiles, de céder l'ensemble de leurs droits sur les Fables de leur aïeul.[27]

À la suite de la décision du 14 septembre 1761, la communauté des libraires de Paris était par conséquent dans l'expectative et la méfiance. Quelques années plus tard, après avoir, semble-t-il, trouvé un arrangement avec les demoiselles de La Fontaine,[28] les libraires parisiens se retrouvèrent de nouveau confrontés aux intérêts des héritiers d'un grand auteur. Par arrêt du 20 mars 1777, le Conseil du roi décidait ainsi, dans une affaire impliquant la famille de Fénelon, que la prorogation d'un privilège au profit d'un libraire ne peut intervenir sans l'agrément de la famille de l'auteur. En d'autres termes, la faveur royale, pourtant souverainement discrétionnaire, devenait conditionnée dans son exercice, par la volonté des héritiers. Cette affaire demeurait néanmoins assez complexe, particulière, en ce sens que ces derniers avaient été placés en quelque sorte en position d'arbitre vis-à-vis de deux libraires alors titulaires des droits sur les œuvres.[29] Cet arrêt fut, en outre, rendu dans des circonstances particulières, 1777 étant l'année de la fin des monopoles des libraires parisiens.

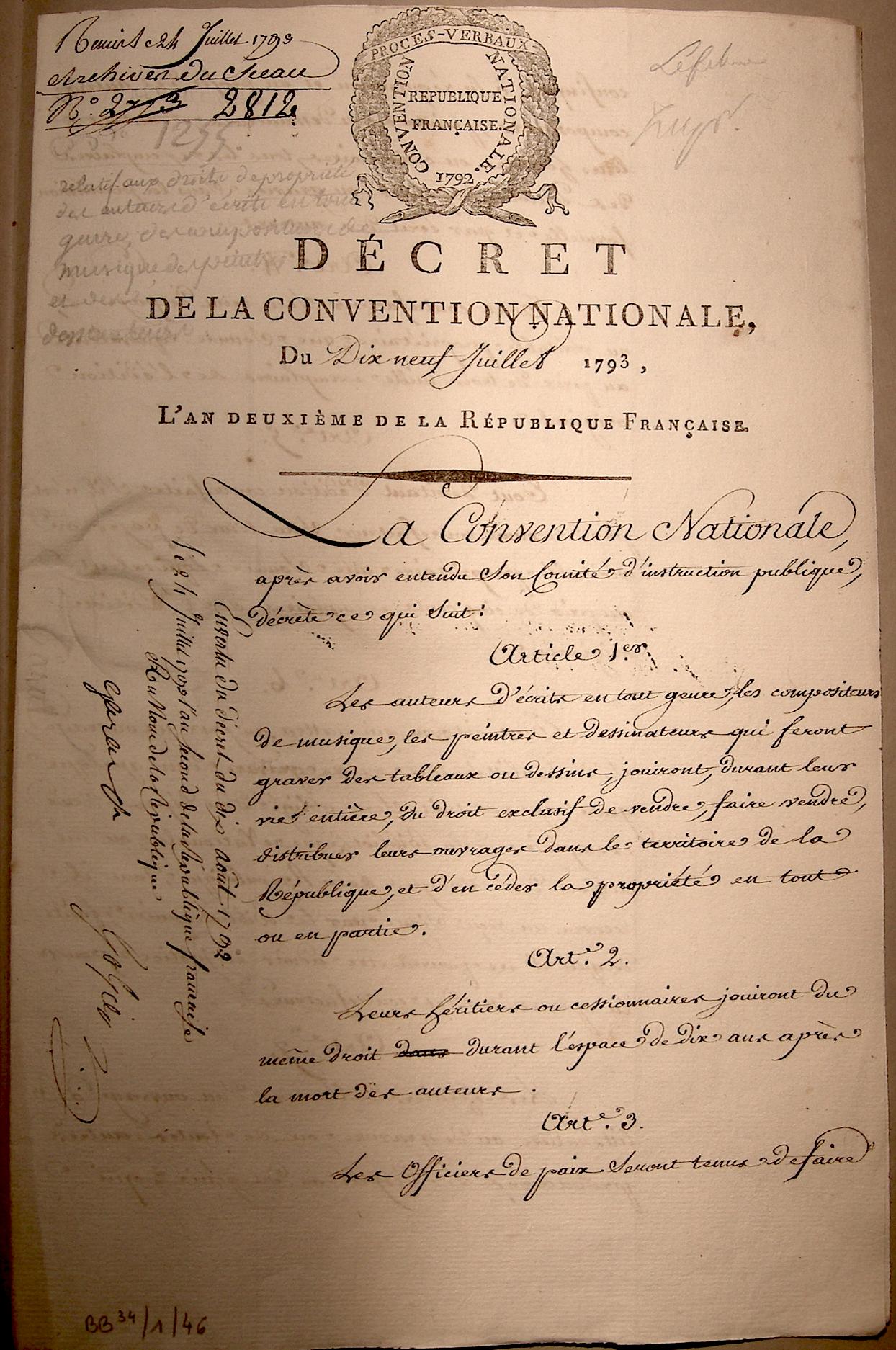

Il fallut en effet attendre encore quelques mois, c'est-à-dire les arrêts du 30 août 1777, pour découvrir dans le préambule de cette législation plus d'éléments sur les motifs juridiques d'une telle prééminence de l'auteur. Celle-ci, pourtant invoquée depuis des décennies par les libraires, consacrait une propriété dont l'exercice se retrouvait effectivement déterminé par le "droit d'hérédité" évoqué dans l'affaire La Fontaine.

6. Références

Books and articles

Collection Anisson-Duperron (Bibliothèque nationale de France: Manuscrits Français (Mss. Fr.)).

Diderot D. Lettre sur le commerce de la librairie. (f_1763)

Pfister, L. L'auteur, propriétaire de son œuvre? La formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957. PhD thesis, Strasbourg, 1999.

[1] Pour une affaire plus spécifique, de la même époque, impliquant le même Crébillon, et qui décidait que les fruits des productions littéraires ne sont pas saisissables, cf f_1749, et notre article.

[2] Rappelons que pour des raisons liées à la structure corporatiste de l'Ancien régime, l'octroi de ce privilège à Crébillon ne lui permettait pas d'imprimer ou de vendre lui même ses propres ouvrages, mais de les faire imprimer ou vendre par un imprimeur ou libraire. Sur ce point, voir notamment f_1507, f_1723, f_1770.

[3] L. Pfister, L'auteur, propriétaire de son œuvre? La formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957 (PhD thesis, Strasbourg: 1999), 318-319 (312-319 pour les détails de l'affaire). En réalité, même si le conseil avait donné raison à Crébillon, la négociation aurait été inévitable (cf. note précédente) et difficile, l'auteur se trouvant fréquemment dans une situation de grande dépendance face à la corporation des imprimeurs et libraires, en particulier parisiens (voir f_1759, et le contrat du sieur d'Anville avec la librairie parisienne).

[4] Pfister, L'auteur, propriétaire de son œuvre? 316.

[5] Le privilège en librairie est accordé le temps que le libraire qui publie un ouvrage intéressant le public soit au moins remboursé de ses investissements: sur ce point, on se pourra se référer à f_1507 et f_1515 (privilèges accordés à Eloy d'Amerval et Galliot Dupré).

[6] Une propriété s'appuyant sur des fondements lockiens, sur le travail (et l'occupatio), et que l'auteur doit pouvoir librement, sans entraves du gouvernement, céder: sur ce point, voir notre article sur le mémoire de Louis d'Héricourt (f_1725b). Pour une définition traditionnelle du privilège en librairie, voir f_1507 et f_1515.

[7] Mss. Fr. 22136, n° 31, fol. 78 ("Mémoire pour les Sieur Dammoneville, Nyon, et autre Libraires de Paris, Demandeurs et Défendeurs. Contre le Sieur de Crebillon, l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Défendeur et Demandeur." Signifié le 2 Oct. 1753): Ce qui ne signifie pas, pour les libraires de Paris, le rejet de l'autorité royale, bien au contraire: "Les Libraires de Paris connoissent toute l'étendue de l'autorité du Roi, et sçavent la respecter avec une profonde soumission; mais ils sçavent aussi que la justice, loin de lui permettre, à l'expiration d'un Privilege, d'en accorder le renouvellement au préjudice du propriétaire de l'Ouvrage à des gens qui n'y ont aucuns droits, et moins encore à ceux qui s'en sont dépouillés à perpétuité, lui a toujours inspiré des sentimens favorables à la sureté et à la tranquillité des propriétaires."

[8] Ibid. Ironiquement, l'approche du privilège comme une grâce "fondée en justice" sera reprise en 1777 par le pouvoir royal lui-même dans le préambule (cf. notre article sur f_1777a).

[9] Mss. Fr. 22136, n°31, fol. 80.

[10] Et ce contrairement à la situation anglaise, et l'abolition de la censure "préventive" en 1695 par la non reconduction du licencing act de 1662 (voir uk_1662).

[11] M.F. Malapert, dans son Histoire abrégée de la législation sur la propriété littéraire avant 1789 (Paris: Librairie Guillaumin, 1881), page 2, évoque les cessionnaires de La Fontaine "devenus marquis" et circulant "dans des carrosses dorés, pendant que les petites filles de La Fontaine étaient dans la misère...."

[12] Rapporté par M. Pellisson, Les hommes de lettres au XVIIIe siècle (Genève: Slatkine reprints, 1970, 1st éd. Paris, 1911), 108-109: "Aujourd'hui les libraires de Paris veulent établir que, quand ils sont aux droits d'un auteur, fût-il mort depuis cent ans, ils sont propriétaires de l'ouvrage et que le gouvernement ne peut, sans injustice, permettre à un autre le même ouvrage. Ils vont plus loin et, de ce qu'ils ont une fois obtenu un privilège, ils concluent que l'auteur est présumé leur avoir transporté tous ses droits et que, dés lors, ils doivent en jouir - tout absurde que me parait ce système, il a été pendant un temps tellement appuyé que je n'ai pas cru devoir l'attaquer. Mais les choses ne sont plus les mêmes."

[13] Cf. L. Pfister, 319. Cet auteur fait en effet mention de la lettre de Malesherbes à Saint Priest du 2 novembre 1761, dans laquelle il est bien évoqué une permission simple, et non l'obtention d'un droit exclusif par le biais d'un privilège. Précisons que les permissions simples (ou locales) du sceau étaient en général accordées pour une durée moins longue, trois ans la plupart du temps. A ce sujet, on pourra se référer au Manuel de l'auteur et du libraire, à Paris, Chez la Veuve Duchesne Libraire, 1777, p. 18 et s. sur les permissions.

[14] Procédure qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement de la Stationers' Company, bien qu'en Angleterre, la source formelle de l'exclusivité soit plus indirecte, puisqu'elle découle des usages qui se manifestés entre ses membres à la suite de la Charte générale accordée par Marie I à la Corporation londonienne en 1557. Rappelons par ailleurs que les contestations relatives aux permissions sont, comme pour les privilèges, portées devant le Conseil d'Etat du roi (cf. Manuel de l'auteur et du libraire, p. 18).

[15] Cf. Arrest du Conseil d'Etat du Roi, Du 14 Septembre 1761 (f_1761).

[17] Ibid. Il est vrai que clarifier ce point, en confrontant "droit d'hérédité" et exercice de la prérogative royale, pouvait justement contraindre Roussel à défendre les droits de ses clientes sur le terrain de Louis d'Héricourt.

[18] Se référer au mémoire de Louis d'Héricourt sur ce point (f_1725b).

[19] D. Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie (Paris: Fontaine, 1984), 58.

[20] Mss. Fr. 22073, n°141, fol. 317.

[21] Arrest du Conseil d'Etat du Roi, Du 14 Septembre 1761 (f_1761).

[22] Spéculation sur les manuscrits et sur les privilèges eux-mêmes, tout le système s'appuyant, comme en Angleterre, sur le principe de la perpétuité des monopoles. Vaste "trafic" encore condamné par les libraires de province dans leur mémoire de 1776 (f_1776a, Mss. Fr. 22073, n° 144).

[26] Diderot, 86. Voir la Lettre de Diderot, et son commentaire à propos des conséquences des monopoles des libraires parisiens sur le public.

[27] Diderot, 99. Pour ces raisons, Luneau de Boisjermain devait plus tard opter pour un conflit frontal avec les libraires en tentant de vendre lui-même ses propres ouvrages.

[28] C'est ce qu'expliquent les libraires de Lyon, en 1774, dans leur mémoire (Mss. Fr. 22073, n°141, fol. 317).

[29] Pour résumer succinctement les faits, le Marquis de Fénelon obtenait en 1717 un privilège de 15 ans pour l'impression de plusieurs ouvrages de son grand-oncle, en particulier Télémaque. Ces droits furent cédés à Dalaulne et Estienne, libraires parisiens. La veuve et le fils du libraire Estienne se vit octroyer en 1752 un renouvellement de ce droit exclusif pour une durée de 4 ans. Mais en 1753, un privilège fut accordé à la famille de Fénelon pour l'ensemble des œuvres du grand auteur, droit exclusif qui fut cédé à un autre libraire parisien, le libraire Guérin. La confrontation était ici encore inévitable entre les deux éditeurs, Estienne se croyant fondé à demander la nullité du privilège obtenu par son confère Guérin.